Los hierros expuestos envían al observador una señal de angustia más que de esperanza, de indefensión más que de abrigo.

Los hierros expuestos en proceso de oxidación y las losas y columnas de concreto crudo en franco deterioro son elementos que a pesar de ser la manifestación física de un sentir arraigado de hogar y de perspectiva hacia el futuro, en realidad envían al observador externo una señal de angustia más que de esperanza; de indefensión más que de abrigo, y de frustraciones más que de sueños. Mientras observo que muchas de nuestras ciudades tienen vecindarios enteros plagados de edificios de este tipo, imagino caminar entre las escenas apocalípticas de películas como Blade Runner o Mad Max.

12 Enero 2013.

Desde que los primeros hombres desafiaron a Dios y se empeñaron en construir la torre más alta en Babel, soñamos con crecer. Ese, tal vez, es uno de los rasgos de la naturaleza humana que compartimos a través de la historia, en distintos países, culturas y quintiles de ingreso. Quizás un rasgo atávico de ese pasado común. Lo interesante es que ese sueño, a veces, define la forma y la calidad del entorno que habitamos y cómo nos relacionamos entre nosotros.

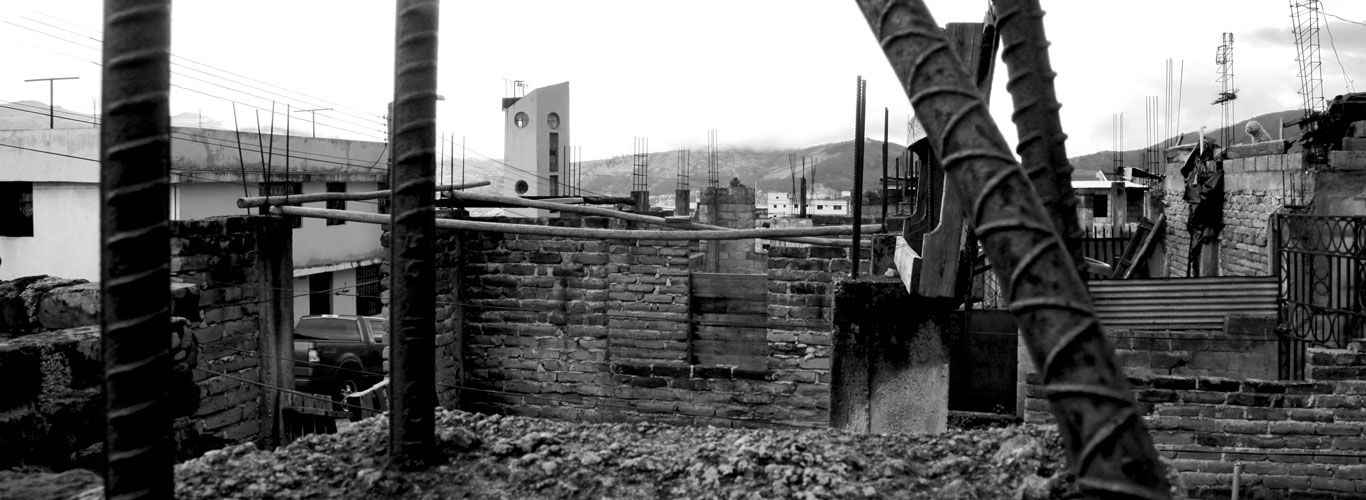

Cualquier paseo por las carreteras, ciudades y pueblos de la serranía ecuatoriana nos muestra lo que algunos colegas, como Léon Krier, llaman “el sexto orden” (luego de los cinco órdenes clásicos: dórico, jónico, corintio, toscano y compuesto), y otros la “columna de la esperanza”, que no es otra cosa que la manifestación de ese sueño de crecer. El elemento arquitectónico, para hablar en términos académicos, consta de un componente esencial: un juego de varillas de hierro proyectadas hacia el infinito, esperando el momento de formar parte de un nuevo sistema estructural, de un tercero, cuarto o quinto piso que dé estatus, albergue a la creciente familia o aporte unos cuantos dólares adicionales por concepto de arriendo.

Cualquier paseo por las carreteras, ciudades y pueblos de la serranía ecuatoriana nos muestra lo que algunos colegas, como Léon Krier, llaman “el sexto orden” (luego de los cinco órdenes clásicos: dórico, jónico, corintio, toscano y compuesto), y otros la “columna de la esperanza”, que no es otra cosa que la manifestación de ese sueño de crecer. El elemento arquitectónico, para hablar en términos académicos, consta de un componente esencial: un juego de varillas de hierro proyectadas hacia el infinito, esperando el momento de formar parte de un nuevo sistema estructural, de un tercero, cuarto o quinto piso que dé estatus, albergue a la creciente familia o aporte unos cuantos dólares adicionales por concepto de arriendo.

Tal vez nos hemos preguntado cuál es el trasfondo, más allá del costo, de acumular un número grande y creciente de edificaciones que ostentan tan digno ornamento. Más bien, convendría preguntarse cuál es el verdadero costo no monetario de la proliferación de las columnas de la esperanza. La manifestación física del sueño del cuarto piso, esa angustia tan profundamente humana por dejar las puertas abiertas (o, en este caso, las varillas expuestas) para poder crecer, es un espacio urbano que se encuentra en permanente construcción. Filosóficamente hablando, la ciudad jamás termina de construirse, y eso es deseable. Sin embargo, desde un punto de vista más terrenal, el estar rodeado de edificaciones a medio construir representa un impacto psicológico que muy pocas veces consideramos y que afecta nuestra vida diaria más de lo que creemos.

El cerebro humano es una máquina de reacciones físicas y químicas. Los estímulos del entorno, por lo tanto, juegan un papel determinante en nuestras actitudes hacia lo que nos rodea y hacia el prójimo. Un camerino pintado de rosa, por ejemplo, afecta la capacidad de defensa y competitividad de los deportistas que los usan, así como una celda pintada de ese mismo color disminuye drásticamente la peligrosidad de los reos allí retenidos. Las luces azules se asocian con la policía, y reducen la incidencia de actos violentos donde están instaladas, y los espacios demasiado estériles motivan la producción de adrenalina y cortisol, las mismas sustancias que segregamos cuando nos persigue un perro bravo.

Los hierros expuestos en proceso de oxidación y las losas y columnas de concreto crudo en franco deterioro son elementos que a pesar de ser la manifestación física de un sentir arraigado de hogar y de perspectiva hacia el futuro, en realidad envían al observador externo una señal de angustia más que de esperanza; de indefensión más que de abrigo, y de frustraciones más que de sueños. Mientras observo que muchas de nuestras ciudades tienen vecindarios enteros plagados de edificios de este tipo, imagino caminar entre las escenas apocalípticas de películas como Blade Runner o Mad Max.

Pero, ¿cuáles son los efectos concretos de la calidad del entorno sobre los usuarios? Tal vez el más importante, y seguramente el más increíble es el que se refiere a la felicidad. Nuestro cerebro no solo reacciona cuando nos encontramos en un entorno altamente estresante o cuando nos persigue el perro antes mencionado. Cuando estamos felices, nuestro cuerpo produce una hormona llamada oxitocina y activa un neurotransmisor llamado serotonina. Estas sustancias son las mismas que se liberan cuando comemos chocolate o cuando estamos enamorados, y nos motivan a interactuar con el prójimo, a compartir, a crear y a construir. Se ha demostrado en varios experimentos que una ciudad cuidada, imaginada y construida por todos, abierta, segura, conectada, fácil, caminable, con buenos espacios públicos, veredas cómodas y atractivas y calles de tráfico lento, motiva la producción de esas sustancias felices y mejora la vida urbana y la convivencia ciudadana. No estaría demás intentar un cambio en ese sentido en nuestras ciudades.

Pero, ¿cuáles son los efectos concretos de la calidad del entorno sobre los usuarios? Tal vez el más importante, y seguramente el más increíble es el que se refiere a la felicidad. Nuestro cerebro no solo reacciona cuando nos encontramos en un entorno altamente estresante o cuando nos persigue el perro antes mencionado. Cuando estamos felices, nuestro cuerpo produce una hormona llamada oxitocina y activa un neurotransmisor llamado serotonina. Estas sustancias son las mismas que se liberan cuando comemos chocolate o cuando estamos enamorados, y nos motivan a interactuar con el prójimo, a compartir, a crear y a construir. Se ha demostrado en varios experimentos que una ciudad cuidada, imaginada y construida por todos, abierta, segura, conectada, fácil, caminable, con buenos espacios públicos, veredas cómodas y atractivas y calles de tráfico lento, motiva la producción de esas sustancias felices y mejora la vida urbana y la convivencia ciudadana. No estaría demás intentar un cambio en ese sentido en nuestras ciudades.

Más allá de las explicaciones fisiológicas, lo interesante del asunto es el surgimiento de una nueva ciencia que se empieza a conocer como neurociencia urbanística. El área concreta de estudio de esta nueva disciplina es la ciudad y su forma, y el enfoque son las relaciones entre la calidad de los edificios, las veredas, las calles, las plazas y los parques, y la felicidad de la gente. De ese modo, podemos determinar cuáles son los cambios que debemos aplicar en nuestra ciudad para que ésta nos dé felicidad, nos motive a trabajar, fortalezca los lazos comunitarios y, básicamente, saque lo mejor de nosotros.

Jaime Izurieta Varea* - para EL COMERCIO